メタバースが変える医療 ー時間と空間を越えた新フェイズへー【第4回】

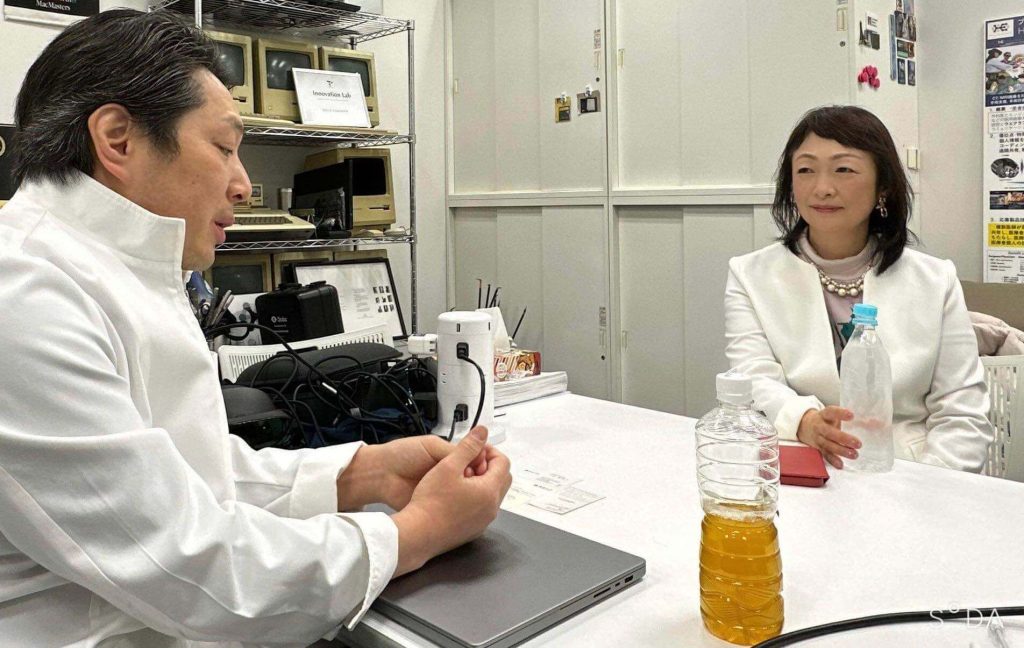

帝京大学杉本真樹先生へのインタビュー、第4回です。

第3回ではAI時代にデータ量が多いことが寡占になるという話をお伺いしました。その後、日本でレントゲンの3次元データを集めたいということで帰国された杉本先生にこれからのことをお伺いしました。

ICTの力で日本の医学界を改革する

上松:教育のICT化は必須ですね。社会の変化に教育が対応して行かなければと思います。

杉本:教科書は2D、文字の変換でアーカイブされている仮のデータですよね。なので動きは動きのまま、臓器は臓器のままそのまま覚えて思い出せる方が良いかなと思いました。記憶は覚えるのではなく思い出すのが大事で、英語ではremember(リメンバー)と言いますが2つの意味があるのですよね。日本での覚えるだけで、筆記テストで書くだけで試験に合格したり成績が決まったりするのは教育の弊害だと思っています。スキルを再現しそれを評価するシステムは定量評価ができることが大事。メッシュはそれができるのですよね。

アーカイブしたり追体験し管理出来る場がメタバースという空間です。スノクラブシーという小説にもメタバースという言葉を定義したことがそのように書いてあります。スノクラッシュのニールセンの小説がメタバースとして書いてあります。ちょっとしたSF小説の世界観が成り立ち経済活動もそこで行われるという世界観です。

これまでやる術がなかったけれど、医療はやろうという発想がなかったのですよね。

上松:杉本先生のような改革者が出ることが大きいですよね。

杉本:自分が責任を取るので若い人がどんどんやれば良いと思います。ただ優秀な人がやるだけではだめで、多くの人が誰でもやれるようにならなければなりません。つまりテクノロジーがテクノロジーと気がつかないようにしなければなりません。直感的なものも複雑でなく、考えなくて良いくらいより自然にならなければならないと思います。

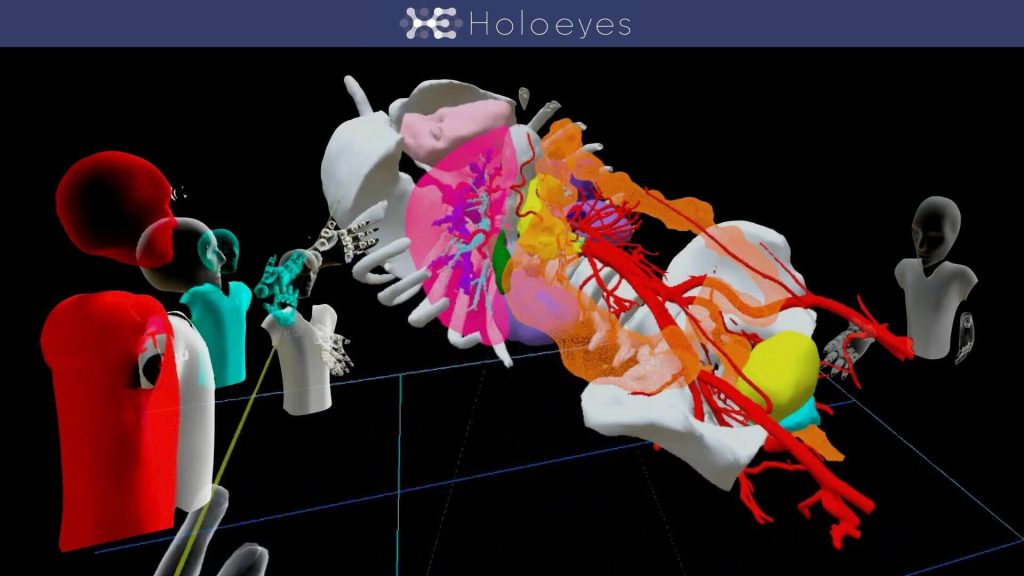

XRは人間が本来の自然だと思う物理現象を、自然に再現できる技術だと僕は思います。物理現象で、感覚を刺激して追体験させる体系やシステムがVRであり、定義としては「3次元の空間」「実時間の相互作用」「自己の投射性」を満たすものです。

今まで画面でコンテンツを見るときに自分と言う要素がなかったけれども、自分が中に入り込む感じと、ちゃんとインタラクションがあり立体を捉えるんですよね。自分がどこから見て、どのくらい動いたらどう相手がどのくらい変化するかっていうデータとユーザが共存するのがVR、バーチャルリアリティですよね。そこに現実を入れたものがミックスドリアリティですね。それを医療で行う場合、患者という要素をいかに入れるかが大事になってくるしそうなると良いと思います。

上松:そういった時代に向けて益々杉本先生はお忙しくなりそうですね。

杉本:皆が喜んでくれるので仕事は楽しいです。迷った時の判断基準は、皆が喜ぶかどうかです。皆の中に自分も入っているから、自分と周りを切り離して考えないんです。自分と周りを1個と考えると、ちゃんと自分に返ってくるんですよね。自我と自我の境目をどう拡げるのか、そこが人間の成長とステージアップに繋がると思います。

自己超越の段階を1つ1つ上がらないといけないのですが、自分がちゃんとしていないと人には何もできません。なので自分は今、どこのステージにいるのかを認識することも大事です。人のためにと仕事がやれるようになれば、自分の自己欲求、承認欲求が満たされます。

未来の医療と教育、アバターが作る社会

上松:杉本先生、これからの医療ってどんなイメージなのでしょうか。上松恵理子のモバイル教育というテーマで色々な方にインタビューをしているのですが、教育についてもお伺いしたいです。

杉本:AI時代には前にもお話したようにデータが大事になってくると思います。アメリカではもう進んでいて、どんなゲノムの人がどんな癌になるというデータシビリゼーション、ムーンショットといってオバマ元大統領がスタートした計画を今はバイデン大統領が進めています。

オバマ元大統領の話を聞いていると「ゲノムと環境因子・生活因子と画像診断」の3つを上げているんです。僕らがやっている画像診断のことです。それが重要だな、と思っています。オープンAIのGPT3や4などが出てきてやっと繋がりました。2003年に自分は画像をライフワークにしようと思っていましたが、やっと道筋ができました。20年かかりましたが。

上松:お医者様は神様のように思っています。手術で治るって本当に有り難いし最後はとにかく頼る存在ですよね。どんな偉い方でも最後はお医者様に頼るしかないです。良い環境でお仕事してほしいと思います。

杉本:自分は医師のいらない未来の世界を見ているんですよ。かなりの生活習慣病を予防できるかもしれません。手術もトレーニングを受けて何年もかかってできるようになりますが、これから技術が進みますし医師の知識や技術がなくても手術ができるようになるかもしれないと思います。

上松:ロボットが代替できる、という感じでしょうか、すごい未来が来そうですね。

杉本:IPS細胞もスペアを作っておけば、何かあってもスペアを作ることができるのですよね。この前、Metaverse Japan Summit 2023というトークショーに出たんですよ。メタバース空間のアバターは重要で、ユーザーが具現化・具象化されますよね。別人格があって社会的活動が成り立っているものです。

上松:デジタルツインでしょうか。

杉本:IT系ではデジタルツインって言いますよね。でもメタバース空間だけで成り立っているものがたくさんありますよ。ツインの片割れがいなくても良いしバーチャルが進んでいるかもしれないし、仮想通貨や仮想体験もそうですが、そこだけで生態系が成り立てば現実ベースなデジタルツインはいらないと思います。

今はメタバース自体がもう生態系を持つし、それ自体を独立したものと見れば現実にある必要がない。アバターは病気にもならないし医師もいりません。それで幸福度が十分な人もいますよね。その世界の方が能力を発揮する人もいると思います。

上松:確かにそうですね。今後も東京大学先端科学技術研究センター繋がりで色々よろしくお願いいたします。

杉本:コラボもしたいですね。

上松:そうですね、ぜひ。どうもありがとうございました!

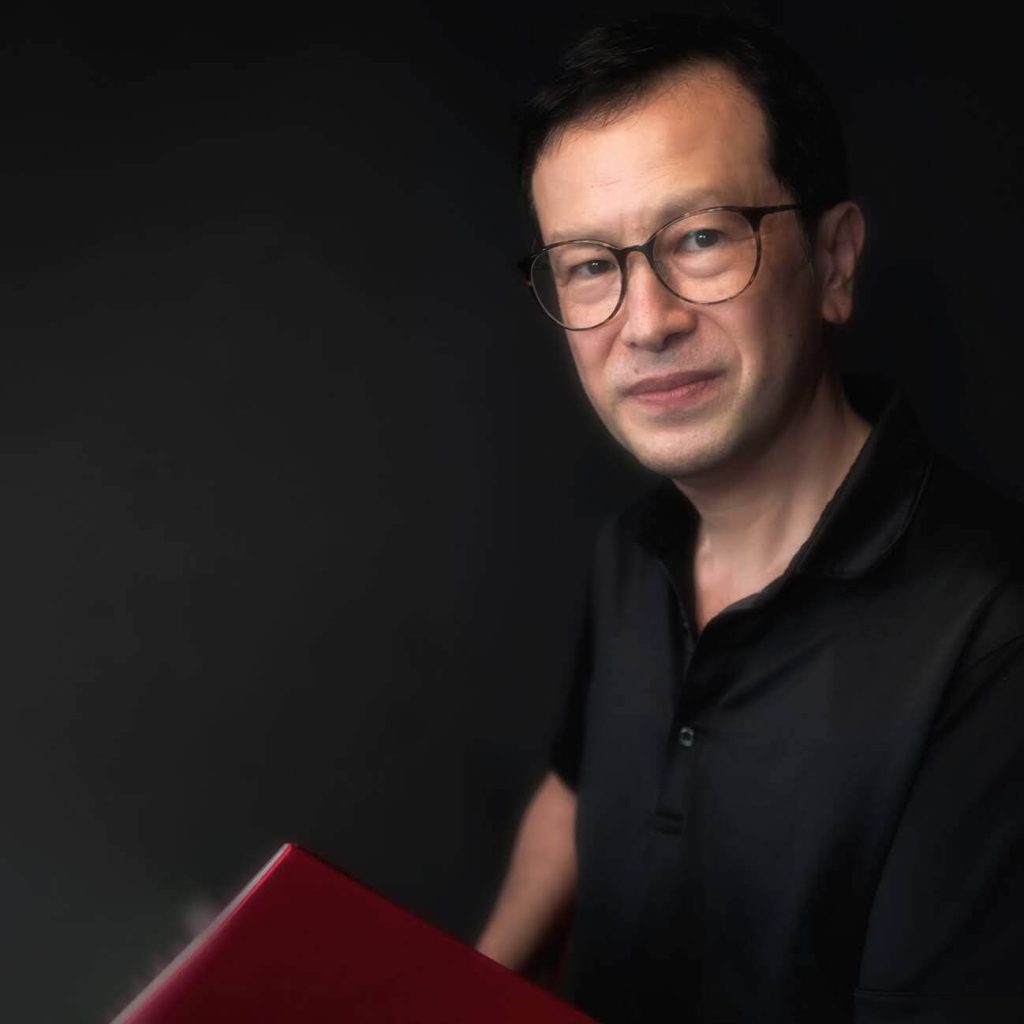

杉本 真樹 氏 プロフィール

医師・医学博士

帝京大学冲永総合研究所 Innovation Lab 教授

Holoeyes株式会社 代表取締役CEO 共同創業者

1996年帝京大学医学部卒。帝京大学肝胆膵外科、米国CA州退役軍人局病院客員フェロー、神戸大学大学院消化器内科特務准教授などを経て現職。医用画像解析、XR/VR/AR/MR、メタバース、手術支援、低侵襲手術ロボットなど、最先端医療技術の研究開発を行っている。2016年Holoeyes株式会社を創業、現CEO。日本外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本内視鏡外科学会技術認定医。